逸周闲谈 - 红与黑

PS:打算做一个「逸周闲谈」的系列,不定期将我一段时间的笔记整理总结发布上来。

邮件审查

这周由于赶上「黑色星期五」所以邮箱里有大量的促销邮件,基本上没有给我带来什么有用的信息。

值得一看的文章:

- 基于Merlin Donald的多重组件收敛意识理论,Hookmark如何扩展其用户的意识?|How Hookmark Extends Its Users’ Consciousness: Based on Merlin Donald’s Multiple Component Convergence Theory of Consciousness

- 这篇文章我在仔细阅读,因为我是 Hookmark 的忠实粉丝,对齐背后的使用理念,也非常感兴趣。

- 如何用 iPad 养成习惯 | How To Build Insanely Strong Habits With An iPad

- 15 种方法将 iPad 和 iPhone 与 Mac 配合使用 | 15 ways to use your iPad and iPhone together with your Mac

- iPad Only 与 Mac Only

- 正在尝试找到最完美的待办事项列表应用 |Trying to find the perfect Todo list app | by Colin Wren | Oct, 2023 | Medium

从文章列表看,iPad 重新进入了我的视角,另外「任务管理」也重燃兴趣。当然 iPad 我是不会再尝试了(除非有重大突破),而任务管理是我最近一段时间又重新思考的问题,关于这个问题应该会连续写几篇文章跟大家交流。

购物审查

最近工作压力较大,所以想通过买买买来解压,同时本周正赶上「黑色星期五」,所以也算是赶上时间了。

实体物品

Bellroy Tokyo TotePack

Bellroy Tokyo TotePack 20L 背包:起因是在 Telegram 的「NewlearnerのIT社群」看到群主的一个照片:

感觉这个包颜值很高,于是花了点时间研究了一下,非常不错,无论是大小还是托特包+双肩包的玩法,都让我很满意,正好手里的背包最近不太满意,主要背起来对我来说小了点(在下是 180/180 俱乐部的),于是匆匆下单了下边这款(海军蓝),周一可以收到(PS:发文的今天已经背了好几天了),如果真不错可以发测评给大家。

AirTag

AirTag 是我一直想买的,但是又一直没有下手的设备。我喜欢她是因为,我经常会担心随手把包落在某些地方,而里边是我的大半家产~~~。

之前没买是因为我的场景中两点一线,除了周末出门的机会不多,这次想买也是因为新买了背包,包本身不便宜,再加上里边的大半家产,不得不加一重保护了。

东西没的说,Apple 出品,稳定放心,而某多多的「百亿补贴」也是真香。

虚拟物品

借着「黑色星期五」,买了几款心仪很久的软件,各有特色,都非常推荐哦。

Things3

Things3 其实对我来说是老朋友了,我是用的第一款 GTD 软件就是 Things,就像所有的「德国出品」一样,给我留下非常深刻的印象,当时我对他的定义就是「最符合 GTD 理念的任务管理软件」。

在这之前我是用 Obsidian + 提醒事项作为任务管理工具,这俩软件的结合恰到好处的解决了我的两个问题:

- 任务管理,要有上下文,即笔记和任务之间应该是有关联的。

- 任务提醒要及时和有效,这一点「提醒事项」没的说,Apple 自家的软件,提醒优先级最高。

这样搭配使用近 2年,其实问题不大,但是比较困扰我的是 Obsidian ,熟悉掌柜的朋友都知道,我之前是 Obsidian 的拥趸,看过《玩转 Obsidian》系列文章就应该知道,掌柜的算是 Obsidian 半个专家。但是到了今天,Obsidian 给我带来了一些「新的负担」,具体的情况我会在其他文章中分享。说回「任务管理」, Obsidian 的复杂和割裂就像当年使用 Notion 和 Evernote 一样,让我很难受,无论是笔记还是任务管理都不够纯粹。

所以,我希望能够吧任务管理和笔记分开,同时还要让他们有关联,这一点我是通过 Hookmark 软件实现,我会在另一篇文章中详细介绍,所以我就继续一款合格的「任务管理」软件。一次只做一件事,即管好任务。

市面上有很多优秀的,可以入围的包括不限于 OmniFocus、Things3、Todoist,在分别使用了一段时间以后,接着「黑五」的优惠,入手了 Things3,也希望接着这次「花钱」,把软件用起来,解决一次只做一件事的「任务管理」。

当然关于「Obsidian + 提醒事项」的纠结,也是受到了 How I Organise My Writing - YouTube这个视频的影响,非常赞同其中的一句话:

不要尝试用工具做它们本来不被设计来做的事情,因为这只会意味着你不得不对其进行破解。当你对某事进行破解时,就意味着你会添加额外的复杂度,它们不可避免地会出现故障。

Bear2

前文提到, Obsidian 给我带来的心智负担太重,我希望能够回到简单和原始,就像是「纸+笔」的体验那样随心所欲。

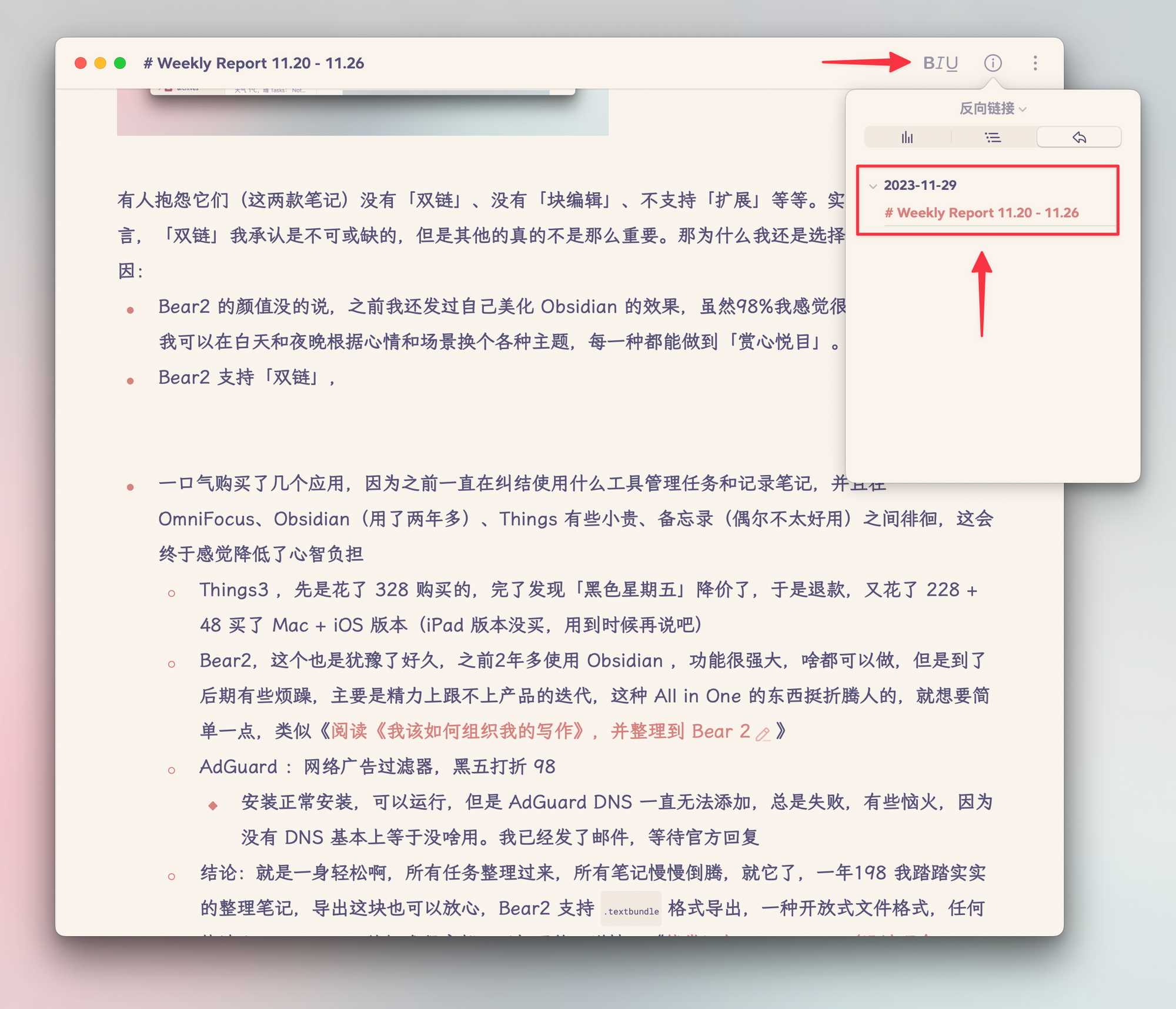

其实笔记软件是一片红海,类似 Obsidian 的数不胜数,但是回归到纯粹就没有几款了,个人一直在 Bear 和 Apple 备忘录之间徘徊,两款软件我都做了非常细致的体验,如图:

有人抱怨它们(这两款笔记)没有「双链」、没有「块编辑」、不支持「扩展」等等。实际就我个人体验而言,「双链」我承认是不可或缺的,但是其他的真的不是那么重要。那为什么我还是选择了 Bear2 两个原因:

- Bear2 的颜值没的说,之前我还发过自己美化 Obsidian 的效果,虽然98%我感觉很像了,但是 Bear2 我可以在白天和夜晚根据心情和场景换个各种主题,每一种都能做到「赏心悦目」。

- Bear2 支持「双链」,虽然层级深了点,没有「点状图」,但是基本功能足够。

当然我最终选择 Bear2 + Things3 替代掉 Obsidian + 提醒事项,最终要的原因就是来自刚才提到的简单理念,即单一事项原则,稍后会在其他文章中分享,还有一个重要的原因就是我已经使用了1年多的另一款软件 Hookmark,具体如何使用有些麻烦我会在其他文章分享,但是大家可以先看图 :

总结

买买买,总是一件让人解压的事情,无论是实体物品还是虚拟物品,有用且颜值高,满足任意一点都能让人开心一阵,何况还有两者兼得的呢。

发现后续要分享的内容还挺多,虽然最近工作很忙,但是还是希望能和大伙多分享多聊。

软件技巧

Bike 大纲软件

上周参与了一个项目开发,时间紧任务重是常态,不过好在现在有 AI 的加持,写代码的重点就可以留在「逻辑梳理」上。所以我在写代码之前,先写注释逻辑(连伪代码都不算)对我来说相当重要,我称之为「面向注释编程」。当然,现在的 AI 还没到了注释写完代码就不用写的程度,具体如何用 AI 编程这是后话了。

在整理代码注释的时候,一开始本能想到使用「思维导图」,因为代码逻辑就像「思维导图」一样,带有层级和分支,甚至部分层级还有关联。但是真正用「思维导图」写注释就发现有些不便之处:

- 思维导图容易让思绪拓展开,容易开启很多分支,但是合不上(这里指分支逻辑展开了可能无法回来)

- 思维导图在呈现代码逻辑注释上也有点大材小用了。

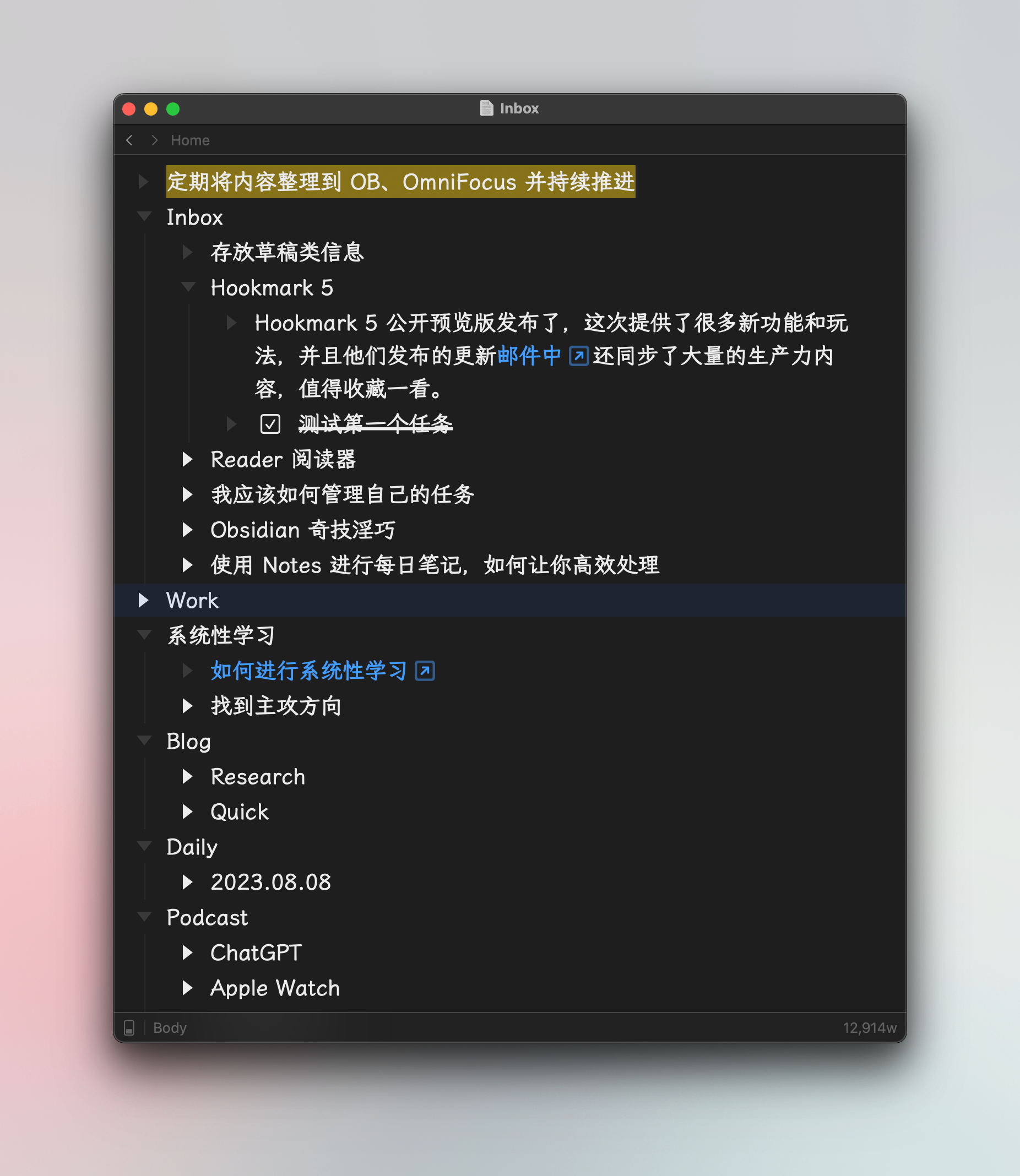

既然如此,思路就回到「大纲软件」上,毕竟思维导图也是「大纲」的一种。就想到了我一直再用的「大纲软件」(Mac OS Only)Bike。

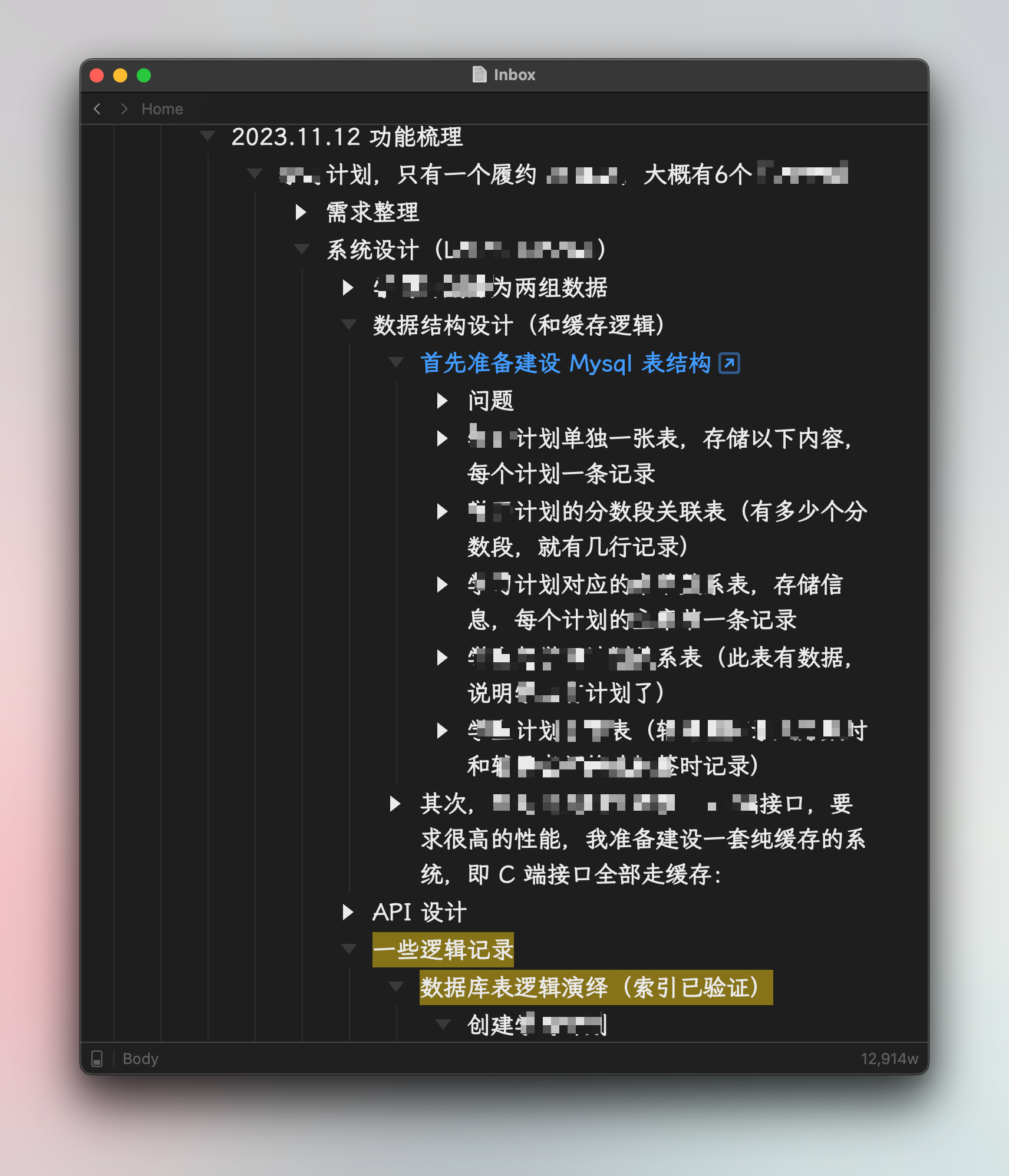

Bike 专注在「大纲」这件事上,和上边提到的 Bear2 专注在 Markdown 笔记以及 Things 专注在「任务管理」(个人和中型项目)有着「异曲同工」之妙。Bike 在编辑和大纲导览功能上都很别出心裁,特别是大纲的「聚焦」,打字动画和文字样式处理,都有着非常多的巧思,而且就在官网上展示的动图和视频中就能掌握,使用起来不复杂,这里就给大家展示两个截图,略作说明。官网做的很棒大家可以自行查看。

截图1,大纲主视图:

截图2,代码注释:

PS:这款软件这两天也在参与各种「黑色星期五」和「网络星期一」的大促。喜欢的同学可以自行关注。

总结

没想到一个周总结,从周日写到周三,自己的写作技巧和能力还得提升,当然时间也是一个很重要的因素,真的挺忙的。不过真的很喜欢像现在这样:一盏灯一段 BGM,一些想法,莹然纸上……