16寸 M1 MacBook Pro 初体验

好久没有为了一个「数码产品」等这么久了,越等我就越焦虑,为了慰藉心灵,每天查很多资料研究这台 MBP,于是顺便做了一期播客《我的数码生活 - 不酷但很 Pro 的 MacBook - 闲者时间》

终于,昨天电脑到了「营业网点」由于单位不上班不配送,我实在等不下去了,自己驱车跑到营业点取件拿了回来。今天简单跟大家唠唠感觉吧。

先贴一张配置截图:

浓浓的复古设计

外观圆润,机身略厚(跟同时的 15 MBP 比了一下基本上「厚了一个屏幕」的样子),自带 Magsafe 磁吸快充,回归的 SD卡槽和 HDMI,这一切给我的感觉就两个字「复古」。

Jony Ive 还在的时候,Apple 对 MacBook Pro 的设计一度是「功能服务于设计」,从13年开始,MacBook 的设计开始变得时尚变得酷,iPhone、iPad、MacBook Pro,甚至出现趋同设计,拿在手上也越来越像一件「艺术品」。不过 MacBook Pro 毕竟不同于前两者,Power User 需要的不是艺术品(或者说不纯粹是艺术品),他们需要的是一个「生产力工具」,不是一件「艺术品」。

终于几年的 MacBook Pro 回归了「设计服务于功能」,这一次 Apple 让 Pro 更像 Pro,更具备生产力了。

绚丽的影音体验

第二个让我经验的就是这块「Liquid 视网膜 XDR 显示屏」了。第一时间打开 Netflix 看「红房子」,上午还在用 13寸 MBP,到了晚上切换到这块屏幕上直接就「震惊了」。

总结一下 XDR 屏幕最大的区别就是「该黑的地方特别黑,该亮的地方特别亮,对比度非常高」,搭配我的台灯,看电影的时候甚至有一种「颜色将要溢出屏幕」的感觉。

XDR 显示屏再搭配上这次新设计的「扬声器」,还记得我在《我的数码生活 - 不酷但很 Pro 的 MacBook - 闲者时间》中摘录了以别人的一段测评:

音量充沛的六扬声器系统加上先进的算法,让 MacBook Pro 可支持空间音频功能,在播放杜比全景声的音乐或视频时,能营造出丰富细腻的三维音场。这效果和 Liquid 视网膜 XDR 屏配在一起,活脱脱就是一个随身私人影院。

事实证明并不夸张,在关了灯的房间,打开 MacBook Pro 看电影会带来非常好的「沉浸感」,就像是在看「私人影院」。

补充一点「刘海」,确实如之前所查阅的资料,使用中任何软件都不会「被遮挡」,借助最新的 Mac OS Monterey,刘海也不在那么显眼,而且在软件全屏的情况下是完全看不到它。因为「全屏状态」下,系统将顶部菜单栏做成一个「黑条」,加上全面屏的既视感,带来的冲击力相当可以。你一定想问「菜单」怎么办?其实也很简单,将鼠标移到顶部就会「浮现」出菜单(注意,此时由于是黑色的「菜单栏」,「刘海」依然不可见)大概这个样子:

全屏的效果如图:

丝般滑润

丝般滑润应该是 MacBook 的标配,从 M1 开始到今天的 M1 Pro 和 M1 Max,无论是 MacBook Air 还是 MacBook Pro 都搭配着这个世界上运算速度最快的「低功耗CPU」,都可以用「丝般滑润」来形容。

不过这次真的不一般,首先是上边提到的目前在「笔电」上最出色「XDR 显示屏」,再加上 120Hz 刷新率,我之前在「播客」中也提到过,这又是一个「用上就回不去」的功能,在没用 16' MBP 之前我没觉得有什么问题,无论是手里的 15寸 MBP 还是 13寸 M1 MBP都没觉得卡顿,都是一样的「丝般滑顺」,但是用上了 120Hz,确实不一样,无论是切换软件,还是滑动屏幕(四指在触控板左右滑动)都特别跟手,我特意试了试同事的 15 MBP,在某些情况下滑动屏幕会稍微卡顿。

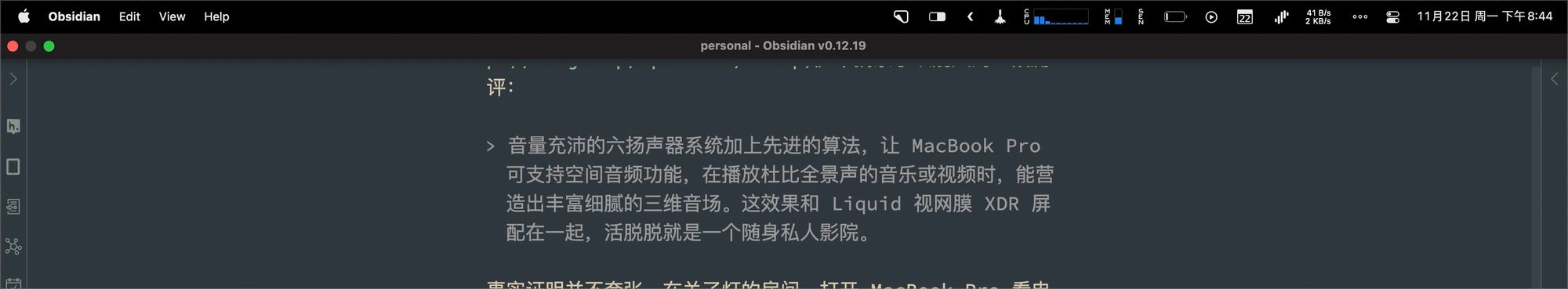

我在《我的数码生活 - M1 MacBook Air - 闲者时间》中描述过自己的日常软件使用场景:

现在我的使用场景几乎没有变化,依然是这些软件,稍微大型一点的就是 Goland(编辑器) 和 Affinity Photo,不过在 M1 Max 的加持下「依然毫无压力」。

所以无论是性能提升还是屏幕素质提升,还是120Hz 刷新率加持,这一切的结合都让 M1 Max 拥有了无与伦比的「丝滑」感觉。希望后续的体验能够继续保持这种体验。

续航

今天算是正式第一天「重度」使用 16' MBP,从中午 11:30 开始拔掉电源,中途我进行过大量的编码、查资料(Safari)、Affinity Photo(修图)、视频(大概1.5小时背景播放周杰伦的 Youtube 视频)、Spotify+Apple Music(除了 Youtube 就是他俩在播放歌曲)。同时我还安装了一些软件,中途升级了一次电脑。

截止到目前 20:25 过了大概 7小时,刨去中间有 1小时我没用的时间,按6小时算,目前电量还剩 17%,我预计还可以继续使用1.5小时(后续我会继续测试)。这么算下来大概续航可以达到 7.5小时。

这个时间有些拉胯了,无论是 Apple 的宣传(16' MBP 上网 14小时,视频 21小时),还是我自己的预测(11小时)都有较大的出入。

目前还不清楚差在哪里,有几个点值得怀疑:

- 昨天晚上用的不是「原装充电器」充电

- 系统不是新安装,它是从 timeMachine 恢复安装的,是否要做一次三清。

总之,续航上有差距,我先做一次完整的测试,然后不行的话我打算重装系统看看。

总结

到手之后算是体验了1天,今天就简单分享一下现在的感受。后续我会更加系统的体验,有时间我就会分享到 telgram 的「闲者时间」群。